目覚ましい経済発展を遂げる現代の中国にとって、最大の問題の一つが農村問題であろう。1949年の中華人民共和国の成立後の「新中国」の成果として「婚姻法」とともに「土地改革」あげられ、その後初級・高級合作社から「人民公社」へと農村の集団化は進行し、旧中国農村の土地所有と使用の分離(寄生地主制)と土地の細分化という問題は克服されたかに見えた。しかし、「文革」終結以後、「人民公社」は解体され、改革・開放の当初は一時改善された「城郷格差」は近年益々拡大し、中国農村の「貧困」は依然として存在している。

私の大学・大学院時代は「文革」とほぼ重なる。その当時「紅五類」の対称として「黒五類」があり、地主はその最大の「悪」で、土地を所有し小作に出す、或いは作男を使い「搾取」することが「悪行」とされる「地主罪悪史観」ともいうべきものがはやっていた。しかし、グラフや小説等で「人民裁判」で「地主」階級成分を決めるシーンを見ると違和感を覚えた。「人民裁判」で決める「地主」とは何か。また地主の「搾取」がステレオタイプ的に強調されるだけで、農民・地主の経営内容等については曖昧なままであり、農民の反抗も共産党という「救世主」なしには「解放」がかなわないものと結論づけられていた。旧中国の農村や地主制を解明するためには、まず最初に緻密な実証研究が必要であり、そのための現在使用できる資料は、(1)一次史料である文書資料、(2)戦前行われた種々の実態調査であろう。それらを史料批判を行った上で、文献資料と比較・対照すれば、かなりの程度まで実態解明が可能となると思われる。私は(1)の文書資料に基づく実態解明を試み、個人の能力的限界と資料的分布状況から、蘇州を中心とする江南地方に限定し、地域的に狭く、時期を比較的長くとっていく方法をとった。これは、地域差の大きな中国の「地主」を一般化すること避け、またピークを繋ぐ「革命史」を避ける意味もある。

このことを租桟簿冊から見てみたい。【表1】は「呉貽経桟」(国会図書館)の収支内容である。これを見ると民国に入り租桟経営が好転していることが分かる。好転の要因は、第一は収租率、欠租率に見られるように、田業会の働きかけ等で地主-小作関係が地主にからみて安定したことがある。大規模な抗租も20年代前半は殆ど起きていない。第二は、支出の最大の項目である税負担が減少したことである。税負担の減少には三つの原因があった。一つめは民国に入り、暦が太陰暦から太陽暦に変わり、地丁銀の閏加徴が無くなったことである。二つめは民国10年に浙西に続き江南でも漕糧減賦が行われ、この二つの減賦で蘇州では約5~6%税額が低下した。しかし地主経営の好転に最も貢献したのは、三つめの折価の差益である。【表2】を見ると物価の上昇に伴い、租米の折価が上がったにも拘わらず、地丁・漕糧の折価は据え置かれている。この結果租地丁1両、漕糧1石を支払うための租米額を見ると清末に比べて顕著に減少している。財政難の地方政府に対し預借等で影響力を田業会が行使した結果でり、軍閥政権と地方紳士との関係を示すものであろう。

1927年の南京国民政府の成立はこの状況を大きく変えることになった。江蘇でも浙江と同様に「二五減租」が実行された。浙江省と同じく次第に骨抜きになったが、その過程で特に国民党部等から佃農保護が出され、力米が佃戸負担から地主負担になるなどの措置が取られた。地方政府、党部も地主-小作関係に積極的に介入し、その姿勢は地主寄りというより、調停者としてのものであり、追租に於いても従前と異なる措置が取られた。田賦が地方に移管され、地方政府は近代化措置を含む経費を田賦に求めざるをえず、地主の税負担も増大していった。これを更に悪化させたのが、1931年の長江大水害と1932年からの世界恐慌波及による農産物の価格の暴落であった。農村の疲弊、抗租運動の高潮等によって、租桟地主の収租はままならず、形骸化していた地主的土地所有を租桟と官の権力によって繋ぎ止めていた蘇州の租桟地主制も次第に維持が困難になった。1936年からは租桟独自の収租ではなく、聯合公桟という租桟が聯合し官の力を借りて収租を行うようになる。租桟は官に登録され、開倉日・折価等は地方政府が告示することになり、地主の独自の権限は次第に減少する。さらに1937年に日中戦争で日本の占領、汪兆銘政権の下では、租糧並徴方式が行われ、地主の私的収租は認められなかった。地主はただ税を控除した「租米」を受け取るだけの存在になる。戦後、国民党の復帰で「二五減租」が再び提起されるが、実現に至る前に、内戦で国民政府が崩壊してしまう。内戦時期に田業会は「軍糧」調達等で協力したり、「二五減租」の実施への組織と見なされたりするが、土地に対する支配力は大きく回復することはなかったようである。例えば呉江県の檔案では、「徴実」の実施によって佃戸が田賦を代納する状況が生じている。政府から見て佃戸は実質的納税戸となり、地主は寄生して「租米」を受け取るだけの存在にすぎず、「二五減租」から「自作農創出」へ向かう国民政府にとっても共産党とはその方法において大きく異なるにせよ寄生地主制の廃止は時間の問題であり、「土地改革」の条件はすでに熟していたと思われる。

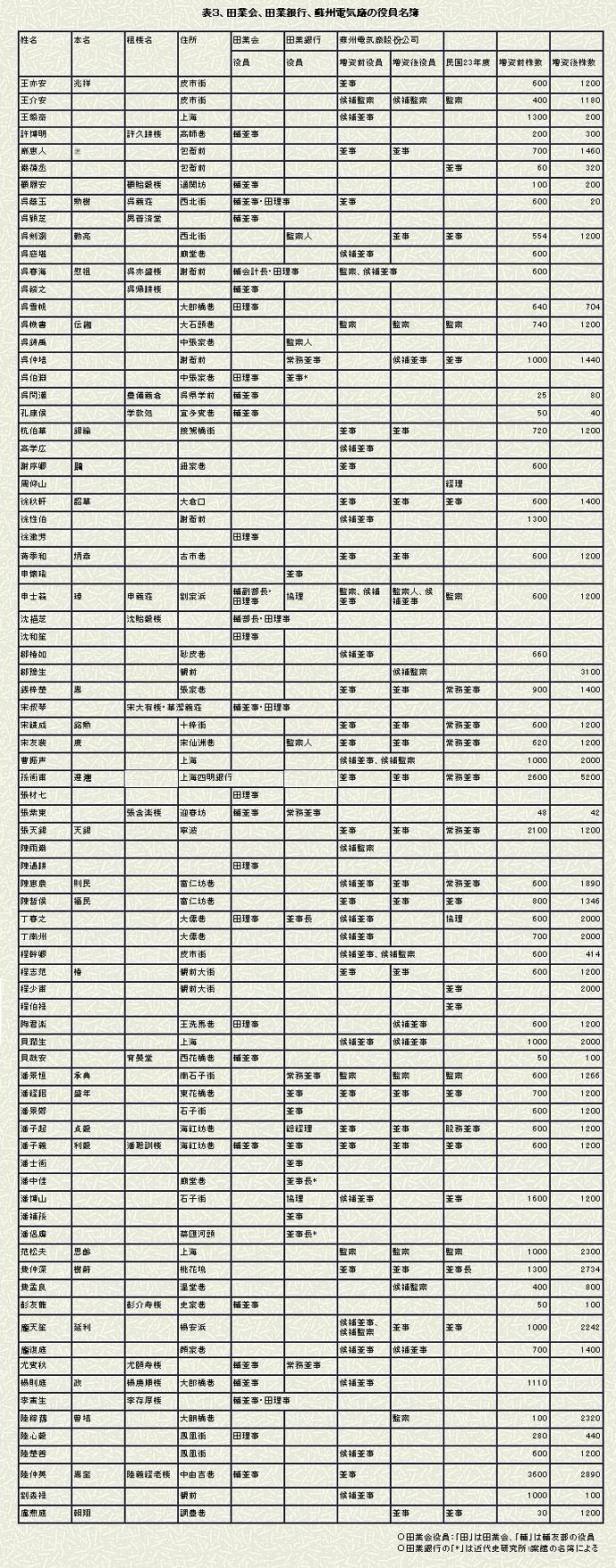

蘇州の田業会の中心的人物はどのような人たちであったのか。蘇州博物館に『呉県田業公会輔友部丙寅分徴信録』という史料があり、1927年6月の田業会の役員の名前が記載されている。この名簿と台湾近代史研究所檔案舘の呉県田業銀行(『銀行年鑑』も使用)、蘇州電気廠股份公司の株主・役員名簿等から作成したのが【表3】である。この両者と田業会の中心的人物が重なり合うことが判明する。田業銀行は1922年6月に設立され、租桟の田租収入の運用、租桟のような収租業務の代行等を行った。同じような銀行に費樹蔚の信孚銀行があり、呉江の地主からの田租収入を多く預金として受け入れた。上海・無錫を含む江南の近代化・工業化の資金源に租桟地主の田租収入があり、農村からの資金による都市の近代化・工業化であり、田業銀行はその一翼を担っていたといえる。田業銀行の資金の運用先の一つに蘇州電気廠股份公司がある。1918年蘇州城内に電気を配電していた蘇州振興電灯公司経理の祝大椿が、増資・改組して公司を日本の大倉洋行の共益公司に売却するという話があり、1919年五四運動時期の愛国気運が高揚している最中、蘇州内の市民公社では小型発電機を設置して、振興公司との契約打ち切りを行った。市の学生連合会で「反対帝国主義、抵制日貨」の項目で株を募集して別に新しい電気廠を設置することが議決された。蘇州の紳士の陳則民・程志范・丁懐棨(春之)・宋度(友裴)・呉帙書・宋銘勲(積成)・銭鼎(梓楚)・謝鵾(序卿)の八人が発起して、蘇州電気廠を創立し、1920年5月に設立総会を開き、1921年2月に正式に送電を開始した。振興電灯公司とは激しい販売合戦・訴訟の末、1924年に振興電灯公司を85万元で買収する取り決めが結ばれたのである。このように蘇州電気廠は五四時期の愛国気運の中で利権が外国(日本)に奪われることを防ぐために、蘇州の各界から株を募集して設立されたものであった。蘇州電気廠と田業会を繋ぐもう一つは、電気による田地の灌漑・排水事業があり、汽船による機械排水とともに農村の近代化の唯一といってもよい試みであった。彼らが農村近代化を全く考えていなかったのではなかろう。田業会会長丁懐棨(春之)、申璋(士莪)、蘇州の名門潘氏一族の潘志清(子起)らは地主であるとともに、紳士で、実業家であり、地方公益事業の責任者でもあり、近代蘇州の近代化とナショナリズムの担い手でもあった。

中国の都市と農村が従来持っていた同質性が失われ、「城郷格差」が拡大したのは近代、特に20世紀に入ってからと思われる。五四運動、五三〇運動時期の記事を一覧しただけであるが、愛国運動が蘇州の農村に広がったことはない。蘇州農村は都市近郊であるが、近代中国のナショナリズムはあまり関係がなかった。新しい文化・思想は租界から、華界、都市、近郊市鎮、農村へ広がったが、大きなタイムラグと地域格差があった。従来の市場圏も開港場や交通網の整備に伴い改変されながら再編されたが、そこでも大きな地域格差と各地域市場間の緩やかな結びつきによって、地域的にかなりの程度自立できる構造であった。民国の群小軍閥や共産党のソビエト、辺区が存在できた理由であろう。1927年の国共合作の崩壊によって前衛となるべき都市のプロレタリアから切り離された中国共産党は、都市の地主・郷紳の土地や市場を通じて収奪、国民政府や地方軍閥の土地税やその他の「苛捐雑税」といった負担に苦しめられ、近代化の恩恵にあずかることの少ない農村、特に内陸部農村の農民を組織し、勢力を拡大することになった。共産党はその理念に基づき、「土豪劣紳」の打倒、土地分配や抗日時期の減租減息などの政策を行い農民の経済的負担の軽減や土地への渇望を満たした。また農民への教育を行い、貧農に依拠して半封建的農村の改革を行っていくが、それとともに伝統的農民運動のありかた、非「マルクス主義」・非「都市」的要素も共産党の中に入り込んで来ることになった。列強の中国進出の拠点とはいえ租界を中心に近代的都市空間が生まれ、西洋的近代思想を受け入れ、ナショナリズムに基づく愛国運動を展開した都市とは違った空間において中国共産党による革命は遂行された。「農村が都市を包囲」する中国革命は、中国が外国の侵略を受け、その近代化がいわゆる「半植民地・半封建社会」として、都市に比べて近代化の恩恵を受けず、むしろ都市化した郷紳・政府の収奪を受け、都市との格差を拡大させた農村を基盤とするものであった。

蘇州という地域に限れば、租桟地主の土地所有の形骸化は進み、土地改革の客観的条件はすでに熟しており、租桟地主の「商工業者」の度合いも進んでいたと思われる。ただ全中国を見た場合、地主制廃絶、自作農創出のためには、共産党の権力による「荒療治」が必要だったかもしれない。しかし、中華人民共和国成立によって「城郷格差」は解消されず、むしろ戸籍管理によって固定化された。現在の人口流動化と情報化の進展は、「城郷格差」を拡大させる反面、その解決をもたらすかもしれない。